Christrose

- Helleborus niger

- Schwarze Nieswurz, Schneerose, Schneeblume, Eisblume, Weihnachtswurz, Weihnachtsrose, Krätzwurz

- Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)

Kräuterbeschreibung

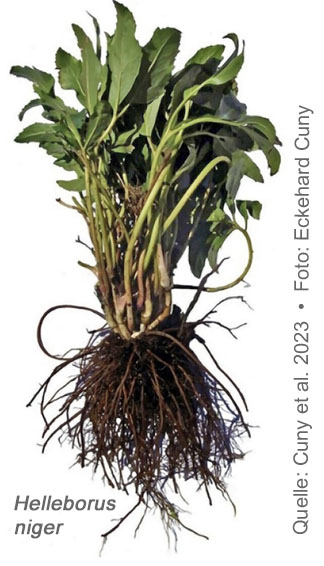

Die Christrose (Helleborus niger) ist eine immergrüne, meist 20 bis 30 cm hohe krautige Rosettenpflanze, die mit Hilfe eines stark verästelten schwarzen bis schwarzbraunen Wurzelstocks (Rhizom) überdauert. Ihre Blütezeit liegt im Winter; in geringer Höhenlage oft schon vor der Weihnachtszeit.

Die dunkelgrünen, lederartigen Grundblätter sind – bis auf wenige ganzrandige Hochblätter auf einzelnen Stängeln – in 7 bis 9 lanzettliche Abschnitte geteilt und mehr oder weniger gezähnt.

Aus dem immergrünen Blattwerk ragen unverzweigte Stängel, die endständig jeweils 1 bis 3 Blüten tragen (∅ 5 bis 10 cm). Fünf ovale Kelchblätter haben sich in grüne, weiße oder rötlich gefärbte Blütenhüllblätter umgewandelt (Perigon), während sich die im Zentrum der Blüte befindlichen Blütenblätter zu trichterförmigen grünlichgelben Nektarien entwickeln, die von Staubgefäßen umgeben sind. Am Blütenboden wachsen aus 3 bis 8 Fruchtblättern ca. 2 cm lange Balgfrüchte, innerhalb derer im Verlauf des Frühsommers zahlreiche Samen reifen.

ARTEN UND SORTEN

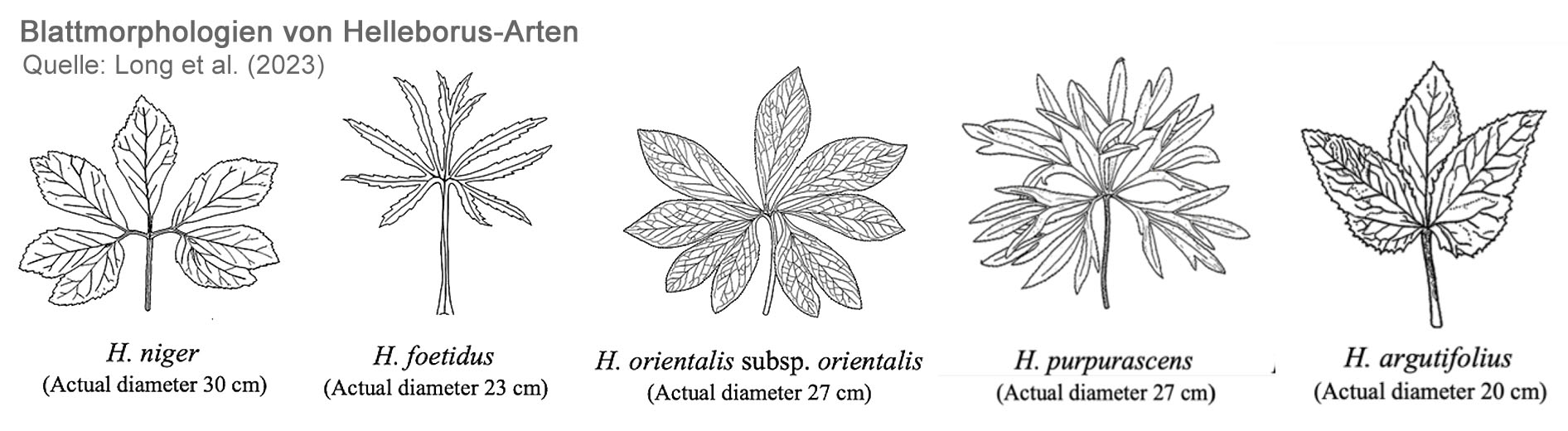

Zur Pflanzengattung Helleborus (Nieswurz) zählen 19 Arten, zumeist nur regional verbreitet. Beispiele sind die „Korsische Nieswurz” (H. argutifolius), deren Samen einen nahrhaften Ölkörper enthalten und von Ameisen verschleppt werden (Myrmekochorie), die Purpur-Nieswurz (H. purpurascens) aus Osteuropa mit violett-brauner Blütenfarbe und hellen Staubgefäßen oder die in der Türkei und im Kaukasus heimische „Orientalische Nieswurz” (H. orientalis). Nach ihrem Duft benannt wurden die „Wohlriechende Nieswurz” (H. odorus; Balkan) und die „Stinkende Nieswurz” (H. foetidus; Mittel- und Südwesteuropa).

Zur Pflanzengattung Helleborus (Nieswurz) zählen 19 Arten, zumeist nur regional verbreitet. Beispiele sind die „Korsische Nieswurz” (H. argutifolius), deren Samen einen nahrhaften Ölkörper enthalten und von Ameisen verschleppt werden (Myrmekochorie), die Purpur-Nieswurz (H. purpurascens) aus Osteuropa mit violett-brauner Blütenfarbe und hellen Staubgefäßen oder die in der Türkei und im Kaukasus heimische „Orientalische Nieswurz” (H. orientalis). Nach ihrem Duft benannt wurden die „Wohlriechende Nieswurz” (H. odorus; Balkan) und die „Stinkende Nieswurz” (H. foetidus; Mittel- und Südwesteuropa).

VERWANDTE KRÄUTER

Zu den überwiegend auf der Nordhalbkugel verbreiteten Hahnenfußgewächsen mit 62 Gattungen gehören neben dem Hahnenfuß (Gatt. Ranunculus) viele weitere einheimische Pflanzen, die auch oft in Gärten zu finden sind, z. B. Akelei (Aquilegia vulgaris), Rittersporn (Delphinium elatum), Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) oder Waldrebe (Clematis sp.).

Botanisch nicht verwandt ist die Christrose (H. niger) – sie wird aufgrund ihres schwarzen Rhizoms auch als „Schwarze Nieswurz” bezeichnet – mit der „Weißen Nieswurz” (Veratrum album, Weißer Germer), die ein weißes Rhizom besitzt und zur Familie der Germergewächse (Melanthiaceae) gehört.

Vorkommen

HERKUNFT UND VERBREITUNG

Die meisten Arten der Christrose kommen ursprünglich in den Alpen vor und haben sich nach Süd- und Südosteuropa (überwiegend in den Apennin und Balkan) ausgebreitet (Šušek 2021).

Der Blumenhandel verkauft zur Weihnachtszeit jährlich mehrere hunderttausend Christrose-Topfpflanzen und über eine Million Schnittblumen, die überwiegend aus den Niederlanden stammen. Durch Kreuzung mit der Orientalischen Nieswurz (H. orientalis) erhielt man Hybriden mit bunten und größeren Blüten, die unter dem Namen „Lenzrosen” gehandelt werden. Es entstanden mehr als 1.000 neuartige Helleborus-Hybriden mit verschiedenen Blütenfarben (Long et al. 2023).

STANDORTE

In den Alpen wächst die Christrose bis in Höhenlagen um 1.900, bevorzugt in subalpinen Bergwäldern an buschigen Hängen auf kalkhaltigen und mäßig nährstoffreichen Böden.

In mitteleuropäischen Kräutergärten war sie schon im 16. Jh. zu finden. Während damals ihre Heilwirkung im Vordergrund stand, verschönt sie heute die Hausgärten – als blühende Zierpflanze in der kalten Jahreszeit.

KULTIVIERUNG

Die Christrose ist keine Zimmerpflanze und hält sich kaum in Töpfen! Sie benötigt einen halbschattigen bis schattigen Standort ohne Staunässe, aber in feuchter, lehmig-sandiger Erde, die auch im Sommer nicht ganz austrocknen darf (z. B. zwischen Laubgehölzen). Gedüngt wird in nur geringer Menge nach der Blütezeit und nochmals im Sommer zur Zeit der Blätterbildung. Zugabe von Kalk (z. B. Gips, Mauerputz oder in den Boden eingearbeitete Eierschalen) sorgt für einen leicht basischen Boden (ideal ist pH 6).

Die Christrose ist keine Zimmerpflanze und hält sich kaum in Töpfen! Sie benötigt einen halbschattigen bis schattigen Standort ohne Staunässe, aber in feuchter, lehmig-sandiger Erde, die auch im Sommer nicht ganz austrocknen darf (z. B. zwischen Laubgehölzen). Gedüngt wird in nur geringer Menge nach der Blütezeit und nochmals im Sommer zur Zeit der Blätterbildung. Zugabe von Kalk (z. B. Gips, Mauerputz oder in den Boden eingearbeitete Eierschalen) sorgt für einen leicht basischen Boden (ideal ist pH 6).

Die Art ist hermaphroditisch (= mit funktionellem männlichen und weiblichen Geschlecht). Neue Pflanzen entstehen durch Selbstaussaat oder durch Teilen des Wurzelstocks. Am optimalen Standort erreicht die langlebige Christrose ein Alter von bis zu 30 Jahren.

Obwohl die Art als winterhart gilt, können ihre Blätter bei starkem Frost erfrieren. An natürlichen Standorten (Alpen) ist dies kein Problem, denn die Pflanze ist hier zumeist mit schützendem Schnee oder Eis bedeckt.

Im Freiland herangewachsene Christrosen werden am besten im Herbst gepflanzt. Doch kommen die zur Weihnachtszeit erhältlichen Exemplare in der Regel aus Gewächshäusern und sind zunächst vor strengerer Kälte zu bewahren.

UMWELT, NATURSCHUTZ

Die in Deutschland nur in Bayern vorkommende Christrose Helleborus niger ist nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und in der Roten Liste als gefährdet (3) eingestuft. Mit regionalen Unterschieden gilt der Gefährdungsstatus auch in Österreich („ganz” oder „teilweise” geschützt).

Die in Deutschland nur in Bayern vorkommende Christrose Helleborus niger ist nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und in der Roten Liste als gefährdet (3) eingestuft. Mit regionalen Unterschieden gilt der Gefährdungsstatus auch in Österreich („ganz” oder „teilweise” geschützt).

Aus dem Wurzelstock hergestelltes Pulver wurde schon im Mittelalter zur Bekämpfung von Schädlingen (Raupen, Läusen) verwendet.

Brauchtum

Die Volksmedizin verwendete zwei als „Nieswurz” bezeichnete Pflanzenarten (Christrose und Weißer Germer) bereits im Altertum gegen Geisteskrankeiten, Epilepsie und zur Auslösung von Erbrechen. Nieswurz war eines der berühmtesten Arzneimittel der griechischen Materia Medica (= Textsammlung über Heilpflanzen).

Die Volksmedizin verwendete zwei als „Nieswurz” bezeichnete Pflanzenarten (Christrose und Weißer Germer) bereits im Altertum gegen Geisteskrankeiten, Epilepsie und zur Auslösung von Erbrechen. Nieswurz war eines der berühmtesten Arzneimittel der griechischen Materia Medica (= Textsammlung über Heilpflanzen).

Die Germanen hielten das Ausgraben der Christrose für gefährlich und empfahlen, dabei Wein zu trinken und Knoblauch zu essen. Sie hielten die Christrose für ein Mädchen, daß die Göttin Freya aus Mitleid verzauberte, nachdem es von der bösen Tante bei klirrender Kälte in den Wald hinaus getrieben worden war. Kelten rieben ihre Speere mit dem giftigen Pflanzensaft ein.

Im Mittelalter dienten die Früchte als Abführmittel und gegen Nierenentzündung. Im Wein sollte das Kraut für aphrodisische Wirkung sorgen. Als Ingredienz in Hexensalben konnte es sowohl Vergiftung als auch Schutz vor Krankheit bewirken.

Nach einer Legende soll um 600 v. Chr. der griechische Gesetzgeber Solon Helleborus-Wurzeln in einen Fluss geworfen haben, um die Bewohner einer Stadt von einer Magen-Darm-Erkrankung zu heilen. Sie tranken dieses Wasser, bekamen Durchfall und waren geheilt. Eine andere Legende besagt, dass Herakles nach Vollendung seiner Taten dem Wahnsinn verfallen war und seine Heilung durch die Helleborus-Wurzel geschah.

Ein detaillierter historischer Überblick über die lange Tradition der Christrose in der Volksmedizin von der Antike bis zur Gegenwart wurde von Balázs et al. (2020) publiziert.

WISSENSWERTES

Der Gattungsname Helleborus wurde aus dem griechischen abgeleitet und ist auf lat. „helleborosus” (= „wahnsinnig”, „verrückt”) zurückzuführen; lat. „niger” (= „schwarz”) bezieht sich auf die Farbe des Rhizoms.

Seit dem Mittelalter waren die Namen „elleborum” und „elleborus” für zwei botanisch verschiedene „Nieswurz”-Giftpflanzen gebräuchlich, die medizinische Gemeinsamkeiten aufweisen: Sowohl die Christrose als auch der Weiße Germer (Veratrum album) enthalten in ihren Rhizomen den Niesreiz erregende Stoffe („Nieswurz”) und wirkten nach der antiken Säftelehre beide als Mittel gegen psychische Krankheiten und Epilepsie (Genaust 2005; Baläzs et al. 2020).

Seit dem Mittelalter waren die Namen „elleborum” und „elleborus” für zwei botanisch verschiedene „Nieswurz”-Giftpflanzen gebräuchlich, die medizinische Gemeinsamkeiten aufweisen: Sowohl die Christrose als auch der Weiße Germer (Veratrum album) enthalten in ihren Rhizomen den Niesreiz erregende Stoffe („Nieswurz”) und wirkten nach der antiken Säftelehre beide als Mittel gegen psychische Krankheiten und Epilepsie (Genaust 2005; Baläzs et al. 2020).

Die pulverisierten Wurzeln lösen heftiges Niesen aus, dienten früher der Herstellung von Niespulver und waren auch im „Schneeberger Schnupftabak“ enthalten (heute mit Traubenzucker).

Vom Weidevieh wird die giftige Pflanze aufgrund des bitteren Geschmacks von Anemonin – es entsteht bei Verletzung des Pflanzengewebes durch Freisetzung von Protanemonin aus glykosidischen Vorläufern – gemieden, was auch als Schutz gegen andere Organismen zu sehen ist (besonders Pilze und Bakterien). Schon der persische Arzt und Naturwissenschaftler Avicenna (ca. 980–1037) beschrieb die Christrose als ein zur Schädlingsbekämpfung geeignetes Heilmittel (Amrollahi-Sharifabadi 2024).

Vom Weidevieh wird die giftige Pflanze aufgrund des bitteren Geschmacks von Anemonin – es entsteht bei Verletzung des Pflanzengewebes durch Freisetzung von Protanemonin aus glykosidischen Vorläufern – gemieden, was auch als Schutz gegen andere Organismen zu sehen ist (besonders Pilze und Bakterien). Schon der persische Arzt und Naturwissenschaftler Avicenna (ca. 980–1037) beschrieb die Christrose als ein zur Schädlingsbekämpfung geeignetes Heilmittel (Amrollahi-Sharifabadi 2024).

Das kirchliche Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen” stammt ursprünglich aus dem 16. Jh. und dürfte sich nicht auf die Rose (Rosa sp.), sondern auf die Christrose beziehen. Ein Mönch namens Laurentius soll auf einer Winterwanderung von der Pflanze inspiriert worden sein (Anonymus 2010).

Eigenschaften

INHALTSSTOFFE, EIGENSCHAFTEN, WIRKUNG

Zu den wirksamen Komponenten In der Wurzel gehören u. a. Digitalisglykoside, eine geringe Menge des Steroidalkaloids Cyclopamin sowie die Steroidsaponine Hellebrin, Helleborein und Helleborin (ein Gemisch aus Saponinen mit Steroidstruktur) und Flavonoide (u. a. Kaempferol, Quercetin). Hauptwirkstoff ist das steroidale Herzglykosid Hellebrin. Es wirkt in Krebszelllinien als starkes Zellgift und wurde bereits für die Krebsbehandlung patentiert. Seine starke Herzaktivität ist Strophanthin und den Digitalis-Glykosiden sehr ähnlich, wirkt aber weniger giftig und kann zur Behandlung von Herzinsuffzienz als Mittel der zweiten Linie verwendet werden, wenn die üblichen Herzglykoside nicht wirksam sind (Cuny et al. 2023).

Zu den wirksamen Komponenten In der Wurzel gehören u. a. Digitalisglykoside, eine geringe Menge des Steroidalkaloids Cyclopamin sowie die Steroidsaponine Hellebrin, Helleborein und Helleborin (ein Gemisch aus Saponinen mit Steroidstruktur) und Flavonoide (u. a. Kaempferol, Quercetin). Hauptwirkstoff ist das steroidale Herzglykosid Hellebrin. Es wirkt in Krebszelllinien als starkes Zellgift und wurde bereits für die Krebsbehandlung patentiert. Seine starke Herzaktivität ist Strophanthin und den Digitalis-Glykosiden sehr ähnlich, wirkt aber weniger giftig und kann zur Behandlung von Herzinsuffzienz als Mittel der zweiten Linie verwendet werden, wenn die üblichen Herzglykoside nicht wirksam sind (Cuny et al. 2023).

Zum Vergleich: In der Christrose sind herzwirksame Glykoside (besonders Hellebrin und Helleborin), aber kaum Alkaloide enthalten. Dagegen ist in den oberirdischen Pflanzenteilen der Stinkenden Nieswurz (Helleborus foetidus) ein Alkaloid (Corytuberin) vorhanden, aber keine herzwirksamen Glykoside.

Folgende Wirkungen wurden publiziert, gelten jedoch als noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen: schmerz- und entzündungsstillend, fiebersenkend, antidepressiv, krampflösend, den Stuhlgang und die Harnausscheidung fördernd, bei Menstruationsbeschwerden und als Mittel zum Schwangerschaftsabbruch.

FORSCHUNG

In mehreren präklinischen Versuchen mit Tumorzellkulturen konnte eine krebshemmende Wirkung von Inhaltsstoffen der Christrose (H. nachgewiesen werden (Cuny et al. 2023). Im Vergleich zu H. niger zeigte sich bei H. foetidus („Stinkende Nieswurz”) eine stärkere Wirksamkeit (Müller et al. 2023).

In mehreren präklinischen Versuchen mit Tumorzellkulturen konnte eine krebshemmende Wirkung von Inhaltsstoffen der Christrose (H. nachgewiesen werden (Cuny et al. 2023). Im Vergleich zu H. niger zeigte sich bei H. foetidus („Stinkende Nieswurz”) eine stärkere Wirksamkeit (Müller et al. 2023).

Die bisher publizierten klinischen Daten zur Anwendung von Helleborus-Arten basieren vorwiegend auf einzelnen Fallberichten. Randomisierte kontrollierte Studien, z. B. zum Einsatz bei Krebspatienten, liegen zur Zeit noch keine vor. (Preußler & Manukyan 2025).

Das Steroidalkaloid Cyclopamin ist in der Christrose in nur sehr geringer Menge enthalten. Es wird aus dem kalifornischen Germer (Veratrum californicum) gewonnen und bei Krebserkrankungen in der Chemotherapie verwendet. Der Verzehr führt während der Schwangerschaft nachweislich zu Fehlbildungen, darunter die Entwicklung eines einzelnen Auges (Zyklopie) bei den Nachkommen (z. B. Kerkmann 2008). Dies ist äußerst selten (1:100.000) und führte wohl in der griechischen Mythologie zur Darstellung von Zyklopen, z. B. des einäugigen Riesen Polyphem in der Odysee von Homer, gestützt durch den Fund einäugiger Elefantenschädel, was die Größe der Zyklopen erklären würde.

WARNHINWEISE

Alle Teile der Christrose sind sehr stark giftig, ganz besonders der Wurzelstock und die Samen.

Alle Teile der Christrose sind sehr stark giftig, ganz besonders der Wurzelstock und die Samen.

Das Vergiftungsbild ist beeindruckend: „Es erstreckt sich von übermäßigem Spreichelfluss, heftigem Schwitzen, Übelkeit und Erbrechen bis hin zu heftigen Magen-Darm-Schmerzen, Durchfall, Schwindel, Ohrensausen, Blindheit, Zuckungen, Atemnot, Pulsschwäche und endet schließlich bei der Krampfstarre und dem Tod” (Storl 2010).

Verwechslungsgefahr der Droge (Wurzelstücke) besteht mit dem ebenfalls giftigen Weißen Germer (Veratrum album) oder mit dem gelben Enzian (Gentiana lutea).

Anwendung

Aufgrund ihrer starken Giftigkeit wird die Pflanze nur noch in Fertigpräparaten (Wirkstoffe der Wurzel als Naturheilmittel) oder in homöopathischer Zubereitung angewendet (pharmazeutische Droge: Rhizoma Hellebori nigri).

ANWENDUNGSART

Im Rahmen der anthroposophischen Medizin sollen Präparate mit Naturstoffen der Christrose zur Linderung von Entzündungssymptomen und zur Besserung des Allgemeinzustands beitragen; nach dem Begründer der Anthroposophie (Rudolf Steiner) auch als mögliches Krebsmittel für Männer, vor allem bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen wie Hirntumor, Leukämie oder Lungenkrebs.

Mit unerwünschten Nebenwirkungen ist zu rechnen, besonders bei Schwangerschaft und in der Stillzeit: Allergische Reaktionen, Schleimhautreizung, Störungen des Gastrointestinaltrakts, Juck-, Nies- und Brechreiz.

→ nach oben

→ zurück zur Übersicht

Letzte Änderung: 15. Nov. 2025

Letzte inhaltliche Änderung/Überprüfung: 15. Nov., 2025

Zitierweise:

Pelz, Gerhard Rudi & Birgitt Kraft (2025): Christrose (Helleborus niger) – in: Kräuter-ABC, Website der Stiftung zur internationalen Erhaltung der Pflanzenvielfalt in Brunnen/Schweiz: www.kraeuterabc.de (abgerufen am ……).

Letzte Änderung: 16. Nov. 2025

Letzte inhaltliche Änderung/Überprüfung: 16. Nov. 2025

Zitierweise:

Pelz, Gerhard Rudi & Birgitt Kraft (2025): Malve (Malva sylvestris) – in: Kräuter-ABC, Website der Stiftung zur internationalen Erhaltung der Pflanzenvielfalt in Brunnen/Schweiz: www.kraeuterabc.de (abgerufen am ……).

BILDNACHWEISE UND ZITIERTE LITERATUR

Bildnachweise

• Abb. der Blattformen: zitiert aus Long et al. (2023)

• Abb. „Pflanze mit Wurzeln”: zitiert aus Cuny et al. (2023)

• Zeichnung in „Brauchtum”: zitiert aus Storl (2010)

alle weiteren Fotos:

© Dr. Gerhard Rudi Pelz, Petersberg

Zitierte Literatur

→ Standardwerke, Lehrbücher und weiterführende Literatur finden Sie im Literaturverzeichnis (home-Seite oder (http://www.kraeuterabc.de/literatur/)

Amrollahi-Sharifabadi, M. et al. (2024): Avicenna’s views on pest control and medicinal plants he prescribed as natural pesticides –Wien Med. Wochenschr. 174: 279–287 (doi.org/10.1007/s10354-024-01034-y).

Anonymus (2010/11): Eine verrückte Rose. Predigt zu Silvester 2010 / Neujahr 2011 – In: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fb2/a-biblischetheologie/exegesedesnt/predigten/silv-2010-rosentsprungen.pdf); abgerufen am 14. November 2025.

Baläzs V. L. et al. (2020): Ethnobotanical, historical and histological evaluation of Helleborus L. genetic resources used in veterinary and human ethnomedicine – Genet. Resour. Crop. Evol. 67 (3): 781–797 (doi.org/10.1007/S10722-019-00876-5).

Cuny, E. et al. (2023): Bioactive Ingredients of Helleborus niger L. (Christmas Rose): The Renaissance of an Old Medicinal Herb – A Review – Natural Product Communications 18 (9), Sage Journals (doi.org/10.1177/1934578X231201053).

Genaust, H. (2005): Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. – 701 S.; 3. Auflage; Basel (Birkhäuser 1996); Lizenzausgabe des Nikol-Verlags, Hamburg 2005; ISBN 3-7643-2390-6 (Nachdruck ISBN 3-937872-16-7).

Kerkmann, A. (2008): Untersuchungen zu kongenitalen Anomalien bei Schaf und Ziege – Dissertation (med. vet.) an der Tierärztliche Hochschule Hannover; 265 S. (https://elib.tiho-hannover.de/servlets/MCRFileNodeServlet/etd_derivate_00001453/kerkmanna_ws08.pdf#page=99).

Kleef, R. (1999): Hyperthermie. – Die Christrose (Helleborus niger) in: AKODH-INTERN 3, Berlin (SynMed Verlag, Berlin).

Long, L. et al. (2023): A Comprehensive Review of the Morphological and Molecular Taxonomy of the Genus Helleborus (Ranunculaceae) – Reviews in Agricultural Science 11: 106–120 (doi.org/10.7831/ras.11.0_106).

Preußler, C. & A. Manukyan (2025): Helleborus foetidus L. – eine noch wenig bekannte, aber besondere Heilpflanze – Zeitschrift für Phytotherapie 5/2025 (doi: 10.1055/a-2664-4155).

Storl, W.-D. (2010): Die Pflanzen der Kelten : Heilkunde – Pflanzenzauber – Baumkalender – 488 S.; München (Knaur TB).

Šušek, A. (2021): Helleborus niger. Systematics, Ecology, Pollination and Production Technology – E-Book, published at University of Maribor, Slovenia (http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/580), abgerufen am 15. November 2025.