Malve

- Malva sylvestris (syn. M. mauritiana)

- Wilde Malve

- Malvaceae (Malvengewsächse)

Kräuterbeschreibung

Die Wilde Malve (Malva sylvestris) ist eine zwei- bis mehrjährige kurzlebige Staude, deren bis 150 cm hohe Stängel langgestielte, meist fünflappig gezähnte Blätter tragen. Es gibt zwei Unterarten. M. sylvestris ssp. sylvestris besitzt niederliegende bis aufsteigende Stengel von 25 cm bis 100 cm Höhe, gleich den Blattstielen flaumig behaart. Bei M. sylvestris ssp. mauritiana wachsen die aufrecht wachsenden Stängel 100 bis 150 cm hoch. Sie sind schwach bis kaum behaart, während die Blattstiele nur oberseits Haare aufweisen. Ältere Sprosse verholzen an der Basis.

Die Wilde Malve (Malva sylvestris) ist eine zwei- bis mehrjährige kurzlebige Staude, deren bis 150 cm hohe Stängel langgestielte, meist fünflappig gezähnte Blätter tragen. Es gibt zwei Unterarten. M. sylvestris ssp. sylvestris besitzt niederliegende bis aufsteigende Stengel von 25 cm bis 100 cm Höhe, gleich den Blattstielen flaumig behaart. Bei M. sylvestris ssp. mauritiana wachsen die aufrecht wachsenden Stängel 100 bis 150 cm hoch. Sie sind schwach bis kaum behaart, während die Blattstiele nur oberseits Haare aufweisen. Ältere Sprosse verholzen an der Basis.

Zwischen Mai und Oktober entwickeln sich in den Blattachseln mehrere (2 bis 6) radiäre, fünfzählige Blüten. Der Kelch wird von fünf, bis zur Mitte verwachsenen Kelchblättern und drei freien Außenkelchblättern gebildet, welche für Malvengewächse charakteristisch sind. Die Blüten können verschiedenartig gefüllt sein. Ihre meist rosa bis violetten, 2 bis 3 cm langen Kronblätter sind tief ausgerandet und weisen jeweils drei dunkle Streifen auf. Staubblätter sind in großer Zahl vorhanden und bilden durch Verwachsung eine Röhre um den Griffel. Der oberständige Fruchtknoten zerfällt bei der Reife in 9 bis 11 scheibenförmige, gelblich-graubraune Teilfrüchte (sie sind rund 8 mm breit und 3,5 mm hoch) mit rauer Oberfläche und hoch genabelter Mittelsäule.

VERWANDTE ARTEN

Die Fam. Malvaceae wird in 9 Unterfamilien mit rund 4.300 Arten in 250 Gattungen untergliedert, neben „Malva” u. a. in die Gattungen „Hibiscus”, „Althaea” (auch: „Alcea”), „Abelmoschus” und „Lavatera”.

Kleinwüchsiger als M. sylvestris ist die Weg-Malve (M. neglecta). Sie wird auch „Kleine Käsepappel” genannt und gleichfalls zu Heilzwecken verwendet. Im deutschsprachigen Raum ist die bis 100 cm hohe Thüringer Strauchpappel (Lavatera thuringiaca) verwildert zu finden.

Kleinwüchsiger als M. sylvestris ist die Weg-Malve (M. neglecta). Sie wird auch „Kleine Käsepappel” genannt und gleichfalls zu Heilzwecken verwendet. Im deutschsprachigen Raum ist die bis 100 cm hohe Thüringer Strauchpappel (Lavatera thuringiaca) verwildert zu finden.

Die hellgrünen Blätter der ebenfalls in Europa verbreiteten, bis 60 cm hohen Moschusmalve (M. moschata) duften bei Berührung schwach nach Moschus und dienten in Notzeiten als Gemüse und Salat, ebenso wie die unreifen, nussig schmeckenden Samen und die nach Käse schmeckenden Früchte, welche auch zu Mehl verarbeitet wurden.

Heilende Wirkung wird auch den zu den Malven zählenden Arten Echter Eibisch (Althaea officinalis) und der als Bauerngartenpflanze bekannten Stockrose (Althaea rosea) zugeschrieben. Hibiscus sabdariffa ist ein einjähriges, bis 1,5 m (max. 2,5 m) hoch wachsendes tropisches Malvengewächs. Seine Blüten besitzen einen fünflappigen Innenkelch und vielspaltigen Außenkelch. Die nach dem Verblühen fleischigen roten Kelchblätter werden für Teemischungen verwendet.

Die in China heimische Malvenart M. verticillata („Crispa”) gehört zu den ältesten bekannten Gemüsepflanzen und wurde in Europa eingebürgert („Quirl-Malve”).Junge Früchte des bis 250 cm hoch wachsenden Halbstrauchs „Okra” (Abelmoschus esculentus) – einer Pflanzenart aus der Gattung Bisameibisch (Abelmoschus) – wird auch als „Gemüse-Eibisch” (umgangssprachlich: „Okra-Schoten“) benannt. Es handelt sich um leicht gebogene, bis 25 cm lange und 5 cm dicke, längsrippige und spitz zulaufende gurkenähnliche Kapselfrüchte; im Querschnitt sind sie fünf- bis siebeneckig.

Vorkommen

HERKUNFT UND VERBREITUNG

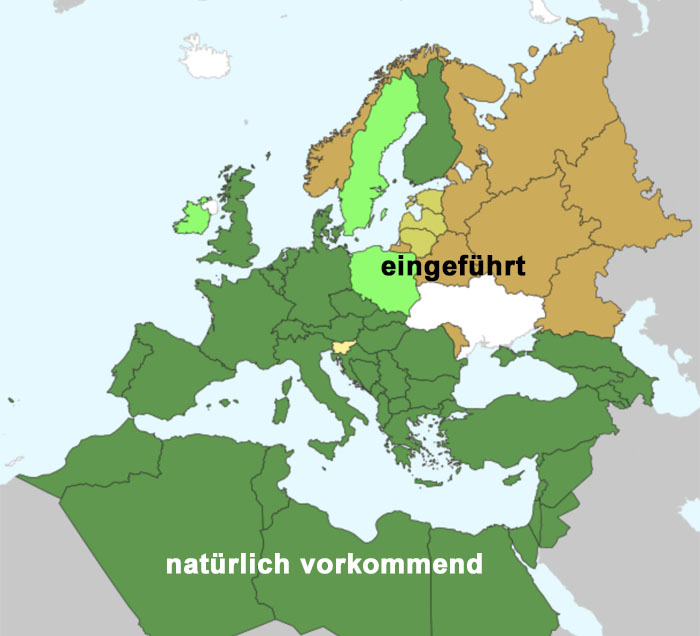

Als ursprüngliche Heimat der Wilden Malve wird Europa und Nordafrika vermutet.

Als ursprüngliche Heimat der Wilden Malve wird Europa und Nordafrika vermutet.

In Mitteleuropa kommt die Pflanze seit der Steinzeit als Begleitgewächs in Ackerkulturen vor. Heute ist sie weltweit vor allem an Standorten verbreitet, die vom Menschen beeinflusst sind, denn sie stellt keine besonderen Ansprüche an die Bodenqualität.

„Okra” wurde bevorzugt im südlichen Mittelmeerraum, Nahen Osten und in Nordafrika als Gemüse verwendet, ebenso in Asien und später auch in Amerika. Heute findet man die Früchte auch in mitteleuropäischen Supermärkten.

STANDORTE

M. sylvestris verbreitet sich bevorzugt an trockenen bis frischen, meist nährstoffreichen Standorten in lichten Wäldern, an Wiesen-, Wald- und Wegrändern, auf Brachflächen und Schutt, an Böschungen, Hängen und Mauern. Sie wächst in Höhen bis 1.800 Meter.

KULTIVIERUNG

In Europa wird die nur bedingt winterfeste Unterart M. s. mauritanica als Droge u. a. in den Balkanländern und Ungarn angebaut.

Die Wilde Malve M. sylvestris wächst nach Aussaat im eigenen Garten problemlos heran.

Junge Blätter werden im Frühjahr gepflückt; die Blüten dann als Knospen. Die Pflanzenteile sind frisch oder – aufbewahrt an einem luftigen, schattigen Platz – getrocknet verwendbar.

UMWELT, NATURSCHUTZ

Obwohl bei M. sylvestris ein Duft nicht wahrzunehmen ist, werden Malvenblüten von zahlreichen Insekten besucht (besonders häufig von der Erdhummel, Bombus terrestris).

Bienen der Spezies Chelostoma nigricorne sammeln ausschließlich Pollen, während andere Bienenarten sich nur dem Nektar widmen.

Brauchtum

Seit dem 8. Jh. v. Chr. genoss die Malve bei Ägyptern, Römern und Griechen hohes Ansehen. Den Griechen (Pythagoräern) war sie heilig, weil sie den Geist von der Knechtschaft der Leidenschaften befreite.

Begehrt war sie als Gemüsepflanze und wegen ihrer kühlenden und heilenden Eigenschaften. Diese sind auf Schleim zurückzuführen, der das Wasser lange Zeit in der Pflanze hält. Dioskurides (1. Jh.) schätzte dessen wohltuende Wirkung auf den Darmtrakt.

Begehrt war sie als Gemüsepflanze und wegen ihrer kühlenden und heilenden Eigenschaften. Diese sind auf Schleim zurückzuführen, der das Wasser lange Zeit in der Pflanze hält. Dioskurides (1. Jh.) schätzte dessen wohltuende Wirkung auf den Darmtrakt.

Im Mittelalter förderte Karl der Große den Anbau der Wilden Malve. Die Blätter wurden häufig wie Spinat als Gemüse und die Früchte besonders gern von Kindern gegessen.

Als Heilmittel diente die Malve als Mittel gegen Schwindsucht und hohes Fieber, Augengeschwüre und harten Stuhl. Malvenblätter sollten bei der Geburt und bei Milchmangel in der Stillphase helfen, aber auch bei Brandwunden, Wespen- und Skorpionstichen.

Im 16. Jahrhundert glaubte man in Italien, mit der Malve alle möglichen Krankheiten heilen zu können und bezeichnete sie als „Omnimorbia“.

Im volkstümlichen Aberglauben vergrub man in Ungarn Malvenblätter unter den Stalltüren, um Hexen vom Stehlen der Milch abzuhalten. Ob eine Frau Kinder gebären kann, testete man mit deren Urin, welcher über eine Malve gegossen wurde: War die Pflanze innerhalb von 3 Tagen verwelkt, wurde auf Unfruchtbarkeit geschlossen.

Einige Malvenarten werden noch heute als Gemüse-, Futter-, Faser- und Färbepflanzen geschätzt, z. B. die aus China stammende Gemüse- oder Quirl-Malve (M. verticillata „Crispa”) und die Thüringer Strauchpappel (Lavatera thuringiaca). Die rosenartigen Blüten der Stockrose (Althaea rosea) lassen sich zum Färben u. a. von Wein verwenden und aus den Stängeln der Faserpflanze Hibiscus tiliaceus werden Kordeln, Stoffe und Papier, im pazifischen Raum auch Bootstaue, Angelleinen und Fischnetze hergestellt..

WISSENSWERTES

Die von den Römern lat. „malva” genannte Pflanze hieß bei den alten Griechen „maláchē” (= sanft, weich), was sich wohl auf deren schmerzlindernde Wirkung bezog. Im östlichen Mittelmeergebiet verwendete man die „molóchē” genannte Art M. neglecta als Wildgemüse, wobei ein sprachlicher Zusammenhang mit hebr. „mallūaḥ” (= salatähnliches Gemüse”) vermutet wird. Bei der in Amerika heimischen „Beerenmalve” (M. arboretus) wurden die Gattungsnamen „Malta” und „Hibiscus” zu „Malvavíscus” und „Bismalva” verschmolzen. Beiden Gattungen ähnelt auch der Straucheibisch Althaea officinalis (Althaea von gr. althḗeis = heilkräftig, álthein = heilen).

Der Artname „sylvestris“ (von lat. „silva” = Wald) bezieht sich nicht auf einen bevorzugten Standort („waldwachsend”), sondern bedeutet „wildwachsend“.

Der Artname „sylvestris“ (von lat. „silva” = Wald) bezieht sich nicht auf einen bevorzugten Standort („waldwachsend”), sondern bedeutet „wildwachsend“.

Die volkstümlichen Bezeichnungen „Käsepappel” oder „Käslikraut” (früher auch: „Chäslichrut”) haben ihren Ursprung im Aussehen der Früchte, die einem kleinen Käse gleichen. Das Wort Pappel stammt von altdeutsch „Pappala“ und bedeutet „schleimig” – eine Anspielung auf die Inhaltsstoffe der Blätter, aus denen früher ein essbarer oder als Auflage dienender Brei (Kinderbrei = „Papp“) bereitet wurde.

Aus der Pflanze lassen sich gelbe, grüne und cremefarbene Farbstoffe gewinnen, die der Lebensmittelindustrie als Färbemittel dienen.

Der Name „Okra” ist westafrikanischen Ursprungs.

Eigenschaften

In den Blüten der Wilden Malve dominieren rund 10 % saure Polysaccharide (besonders Glucuronsäure, Galacturonsäure, Rhamnose und Galactose) als reizlindernd wirksame Inhaltsstoffe. Enthalten sind zudem geringe Mengen Gerb- und Farbstoffe (Anthocyane, u. a. Malvin; Flavonoide), die gleichsam in der Wurzel vorkommen. An weiteren Inhaltsstoffen wurden Terpenoide, Phenolderivate, Antioxidantien wie Tocopherole (Vitamin E) und Vitamin C sowie essentielle Fettsäuren/Sterole (Omega-3 und Omega-6) nachgewiesen (Batiha et al. 2023).

WIRKUNG

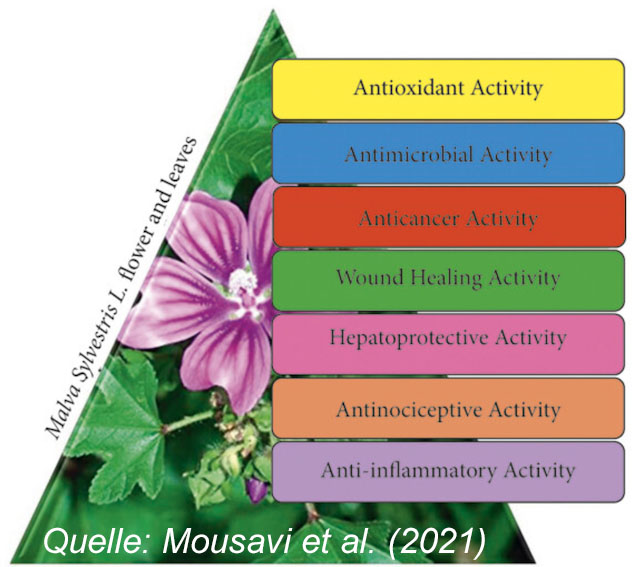

Die Gerb- und Schleimstoffe von M. sylvestris wirken adstringierend, schleimlösend, entzündungshemmend, reizmindernd und abschwellend. Nachgewiesen wurden u. a. auch antimikrobielle, antioxidative, abführende und leberschützende Eigenschaften (Mousavi et al. 2021; Batiha et al. 2023; Paul et al. 2024)

Die Gerb- und Schleimstoffe von M. sylvestris wirken adstringierend, schleimlösend, entzündungshemmend, reizmindernd und abschwellend. Nachgewiesen wurden u. a. auch antimikrobielle, antioxidative, abführende und leberschützende Eigenschaften (Mousavi et al. 2021; Batiha et al. 2023; Paul et al. 2024)

In der Volksheilkunde diente die Malve aufgrund der reizlindernden Wirkung gegen Halsschmerzen, Bronchitis, Asthma, Blasen- und Nierenbeschwerden, Koliken und Schleimhautentzündungen von Magen und Darm; als Gurgelmittel bei Mund- und Rachenentzündungen.

Malven-Umschläge waren ein Mittel bei Hautausschlag, Furunkeln, Insektenstichen und Hämorrhoiden. Kompressen sollten äußerlich gegen nässende Hautekzeme, Furunkel, Abzesse und Juckreiz helfen.

Die Malvenart Althaea rosea gehört nicht nur zu den ältesten Gemüsepflanzen, sondern ebenso zu den ältesten bekannten Heilpflanzen. In China wurde sie schon vor 5.000 Jahren als Tee gegen Verdauungsstörungen verwendet.

In Westafrika ist Okra zusammen mit der Ceylon-Bleiwurz (Plumbago zeylanica) ein traditionelles Heilmittel gegen Lepra.

FORSCHUNG

Antiulzerogene Wirkung: Gegen Magengeschwüre schützte ein wässrige Extrakt aus Malva sylvestris wirksamer als das übliche Medikament Cimetidin (Gasparetto et al. 2012).

Antiulzerogene Wirkung: Gegen Magengeschwüre schützte ein wässrige Extrakt aus Malva sylvestris wirksamer als das übliche Medikament Cimetidin (Gasparetto et al. 2012).

Vergleichende Analysen ergaben einen höheren Schleimgehalt in Blüten von Alcea rosea im Vergleich zum Gehalt in Blättern oder Blüten von Malva sylvestris (Classen & Blaschek 1998).

Ein Nahrungsergänzungsmittel aus Malva sylvestris erwies sich als wirksam gegen Bauchschmerzen, festen Stuhl, schwierigen oder seltenen Stuhlgang und/oder das Gefühl einer unvollständigen Stuhlentleerung, was u. a. auf Umweltfaktoren, Stress und Ernährung zurückzuführen sein könnte (De Lellis 2025)

WARNHINWEISE

Die Blätter von Pflanzen auf überdüngten (stickstoffreichen) Standorten weisen oft eine hohe Nitrat-Konzentration auf und sollten von dort nicht verwendet werden.

Die Blätter von Pflanzen auf überdüngten (stickstoffreichen) Standorten weisen oft eine hohe Nitrat-Konzentration auf und sollten von dort nicht verwendet werden.

Bei Pilzbefall, der sich durch bräunliche Flecken zeigt, sollten die Laubblätter gleichfalls nicht geerntet werden.

Innerliche Einnahme von hohen Dosen (Tee) kann abführend wirken.

Anwendung

Verwendet werden die „getrockneten Laubblätter” (Folia Malvae) und „getrocknete Blüten”sowie die „frische, blühende Pflanze” (Flores Malvae) von Malva sylvestris als Schleimstoffdroge, z. B. bei Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und bei trockenem Reizhusten. Nebenwirkungen sind keine bekannt (Einordnung der Kommission E: „nicht ausreichend belegt”; „Schmuckdroge”, „Geschmackskorrigens”).

Zur Drogengewinnung wird hauptsächlich die Unterart „Mauretanische Malve” (Malva sylvestris ssp. mauritanica) angebaut. Sie wird bis 150 cm hoch, bevorzugt sonnige Standorte und gut durchlässigen, nährstoffreichen Boden, ist ansonsten aber relativ anspruchslos, winterhart und trockenheitstolerant.

Zur Drogengewinnung wird hauptsächlich die Unterart „Mauretanische Malve” (Malva sylvestris ssp. mauritanica) angebaut. Sie wird bis 150 cm hoch, bevorzugt sonnige Standorte und gut durchlässigen, nährstoffreichen Boden, ist ansonsten aber relativ anspruchslos, winterhart und trockenheitstolerant.

Zubereitung der zerkleinerten Droge für Aufgüsse und Tees zum Einnehmen: 1,5 bis 2 g fein geschnittene Droge mit kochendem Wasser übergießen und nach 10 Min. abseihen (1 Teelöffel = etwa 2,5 g).

Die von der äußeren Rindenschicht befreiten Wurzeln (Althaea Radix) von Althaea officinalis sind besonders reich an Schleimstoffen (Mucilago). Sie werden mit kaltem Wasser (10–15 g mit etwa 150 ml) übergossen, unter Rühren 1 bis 2 Stunden stehen gelassen und können dann frisch erwärmt mehrmals täglich eingenommen werden..

Neben M. sylvestris haben weitere Malvenarten in der Heilkunde eine nur gering Bedeutung, z. B. die – wildwachsend zu sammelnde – M. neglecta, welche mit rund 8 % einen etwas geringeren Schleimgehalt aufweist (Drogenmenge zur Zubereitung von Tee auf 3 bis 5 g erhöhen).

Produkte

GETRÄNKE

Die Blüten der Wilden Malve werden Teemischungen als hustenlindernde und farbgebende Komponente beigemischt.

Die Blüten der Wilden Malve werden Teemischungen als hustenlindernde und farbgebende Komponente beigemischt.

Die gebräuchlichste Teepflanze unter den Malvengewächsen ist jedoch Hibiscus sabdariffa. Ihre dunkelroten Kelchblätter werden getrocknet als „Hibiscusblüten” vermarktet und sind ein beliebtes Erfrischungsgetränk („roter Tee“). Die Pflanze ist wahrscheinlich in Asien beheimatet und wird heute weltweit in den Tropen angebaut (u. a. in Afrika, Ägypten, China, Thailand, Mexiko, Südamerika). Sie enthält 15–30 % Pflanzensäuren, von denen die sog. „Hibiscussäure” (Allohydroxyzitronensäurelacton) den angenehm säuerlichen Geschmack bewirkt.

SPEISEN

Die unreifen, im Geschmack an Kohl erinnernden und im Aussehen mit Handkäse vergleichbaren Spaltfrüchte („Käse”, Käschen “) der Wilden Malve und anderer Malvenarten werden von Kindern gerne roh verzehrt. Aus den jungen Blättern und Trieben können Salat und Gemüse und Suppen bereitet werden. Die Früchte eignen sich in Essig eingelegt als Beigabe; darin eingelegten Malvenfrüchte sind als „deutsche Kapern” im Handel.

Junge und noch zarte Malvenstängel können mit einer konzentrierten Zuckerlösung kandiert werden. In Italien werden sie (als „Mazzocchi”) weich gekocht entweder warm oder kalt mit Essig und Öl, oder in Butter, Essig oder Orangensaft mit Salat gemischt.

Eierkuchen sollen mit den in Öl oder Butter gedämpften Blüten einen besonders guten Geschmack erhalten. Fisch- und Fleischgerichte oder Salate lassen sich mit Malven dekorieren. Malvenblüten eignen sich zum Färben von Lebensmitteln, vor allem von Zuckerwaren.

KOSMETIK

Die Nutzung der Malve in kosmetischen Produkten ist vielfältig: Als Badezusatz soll ein Absud aus Blüten und Blättern auf den Körper entspannend wirken und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Aus Blütenaufguss hergestellte Packungen nimmt man gegen Sonnenbrand und Pickel. Eine Massage der Kopfhaut mit in Essig und Wein gekochten Malvenblättern soll die Haare kräftigen und Haarausfall vorbeugen.

→ nach oben

→ zurück zur Übersicht

Letzte Änderung: 13. Nov. 2025

Letzte inhaltliche Änderung/Überprüfung: 13. Nov. 2025

Zitierweise:

Pelz, Gerhard Rudi & Birgitt Kraft (2025): Malve (Malva sylvestris) – in: Kräuter-ABC, Website der Stiftung zur internationalen Erhaltung der Pflanzenvielfalt in Brunnen/Schweiz: www.kraeuterabc.de (abgerufen am ……).

BILDNACHWEISE UND ZITIERTE LITERATUR

Bildnachweise

• Abb. zu „Wirkung”: aus Mousavi, S. M. et al. (2021)

• Verbreitungskarte: Euro+Med PlantBase Project. Botanical Museum, Helsinki, Finland 2018; Data from BGBM Berlin-Dahlem, Germany. Source: World Checklist of Selected Plant Families (2010), © The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew;

alle weiteren Fotos:

© Dr. Gerhard Rudi Pelz, Petersberg

Zitierte Literatur

→ Standardwerke, Lehrbücher und weiterführende Literatur finden Sie im Literaturverzeichnis (home-Seite oder (http://www.kraeuterabc.de/literatur/)

Batiha, G. et al. (2023): The phytochemical pro/ling, pharmacological activities, and safety of Malva sylvestris: a review – Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology; Springer Nature 396: 421–440.

Classen, B. & W. Blaschek (1998): High Molecular Weight Acidic Polysaccarides from Malva sylvestris and Alcea rosea – Planta Medica 64: 640–644 (Thieme)

De Lellis, L. F. et al. (2025): Efficacy and Satisfaction of a Chemically Characterized Malva sylvestris L. Extract-Based Food Supplement for Functional Constipation in

Healthy Consumers: Preliminary Results of a Questionnaire-Based Survey – Nutrients 17 (1), 77; doi.org/10.3390/nu17010077

Gasparetto, J. C. et al. (2012): Ethnobotanical and scientific aspects of Malva sylvestris L.: a millennial herbal medicine – Journal of Pharmacy and Pharmacology 64 (2): 172–189, doi.org/10.1111/j.2042-7158.2011.01383.x

Mousavi, S. M. et al. (2021): A Review on Health Bene!ts of Malva sylvestris L. Nutritional Compounds for Metabolites, Antioxidants, and Anti-Inflammatory, Anticancer, and Antimicrobial Applications – Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol. 2021, Article ID 5548404, 13 Seiten; doi.org/10.1155/2021/5548404.

Paul, Z. A. et al. (2024): Phytochemistry and Pharmacological Activity of Malva sylvestris L: A Detailed Insight – Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 27 (16): 2309 – 2322; doi.org/10.2174/0113862073269336231009110313